家電量販店の無線ルータ売り場に行くと、「1733Mbps」や「9.6Gbps」などの通信速度が箱に記載されているのをよく目にします。これらの数値はもちろん嘘をついているわけではありませんが、実際に利用する環境によって通信速度は大きく左右します。

本記事では様々な環境におけるWi-Fi通信の理論的通信速度について解説します。

環境ごとのWi-Fi通信の理論値

では早速、環境ごとのWi-Fi通信の理論値を見ていきましょう。速度は以下の通りです。

| (横)アンテナ数,帯域幅 (縦)Wi-Fi規格 | 1×1, 20MHz | 1×1, 40MHz | 1×1, 80MHz | 1×1, 160MHz | 1×1, 320MHz | 2×2, 20MHz | 2×2, 40MHz | 2×2, 80MHz | 2×2, 160MHz | 2×2, 320MHz | 3×3, 20MHz | 3×3, 40MHz | 3×3, 80MHz | 3×3, 160MHz | 3×3, 320MHz | 4×4, 20MHz | 4×4, 40MHz | 4×4, 80MHz | 4×4, 160MHz | 4×4, 320MHz | 8×8, 20MHz | 8×8, 40MHz | 8×8, 80MHz | 8×8, 160MHz | 8×8, 320MHz | 16×16, 320MHz |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Wi-Fi 1 (802.11b) | 11Mbps | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Wi-Fi 2 (802.11a/g) | 54Mbps | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Wi-Fi 4 (802.11n) | 72Mbps | 150Mbps | – | – | – | 144Mbps | 300Mbps | – | – | – | 216Mbps | 450Mbps | – | – | – | 288Mbps | 600Mbps | – | – | – | 576Mbps | 1200Mbps | – | – | – | – |

| Wi-Fi 5 (802.11ac) | 86Mbps | 200Mbps | 433Mbps | 867Mbps | – | 173Mbps | 400Mbps | 866Mbps | 1733Mbps | – | 259Mbps | 600Mbps | 1300Mbps | 2600Mbps | – | 346Mbps | 800Mbps | 1733Mbps | 3466Mbps | – | 693Mbps | 1600Mbps | 3466Mbps | 6933Mbps | – | – |

| Wi-Fi 6/6E (802.11ax) | 144Mbps | 300Mbps | 600Mbps | 1200Mbps | – | 288Mbps | 600Mbps | 1200Mbps | 2400Mbps | – | 432Mbps | 900Mbps | 1800Mbps | 3600Mbps | – | 577Mbps | 1200Mbps | 2400Mbps | 4800Mbps | – | 1154Mbps | 2400Mbps | 4800Mbps | 9600Mbps | – | – |

| Wi-Fi 7 (802.11be) | 196Mbps | 392Mbps | 784Mbps | 1568Mbps | 3136Mbps | 392Mbps | 784Mbps | 1568Mbps | 3136Mbps | 6272Mbps | 588Mbps | 1176Mbps | 2352Mbps | 4704Mbps | 9408Mbps | 784Mbps | 1568Mbps | 3136Mbps | 6272Mbps | 12544Mbps | 1568Mbps | 3136Mbps | 6272Mbps | 12544Mbps | 25088Mbps | 46118Mbps |

いかがでしょうか。表の見方がわからない方もいらっしゃるかと思いますので、以下で説明します。その前にいくつか注意点があります。

- Wi-Fi速度の計算はとてもややこしく、表の値はいくつかの数値をこちらで勝手に仮定して算出しています。あくまで参考程度にみていただけますと幸いです。また、実際の速度は様々な要因により記載されている数値よりも大きく低下します。

- この数値は無線ルータからPCやスマートフォンなどの端末までの無線環境がバッチリであることを前提にしています。端末がとても遠い、電波干渉が起こっているなどの場合は数値が下がってしまいます。

- -(ハイフン)が記載された欄は規格として定義されていない組み合わせです。このような組み合わせは存在しないので気にしなくてOKです。

Wi-Fi規格

最近だとWi-Fi 6やWi-Fi 7という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。名前の通りWi-Fiの規格で、数字が大きくなるほど新しく高性能になっています。通信速度に関わる部分だと、QAMやシンボル時間などがWi-Fi規格毎に定義されていますが、かなり技術的な内容なのでここでは詳細は割愛します。

次に皆さんのおうちの環境ではどのWi-Fi規格に対応しているかを調べる方法を伝授します。Wi-Fi規格は無線電波を出す無線ルータ側でも定められていますし、無線電波を受け取るPCやスマートフォンなどの端末でも定められています。

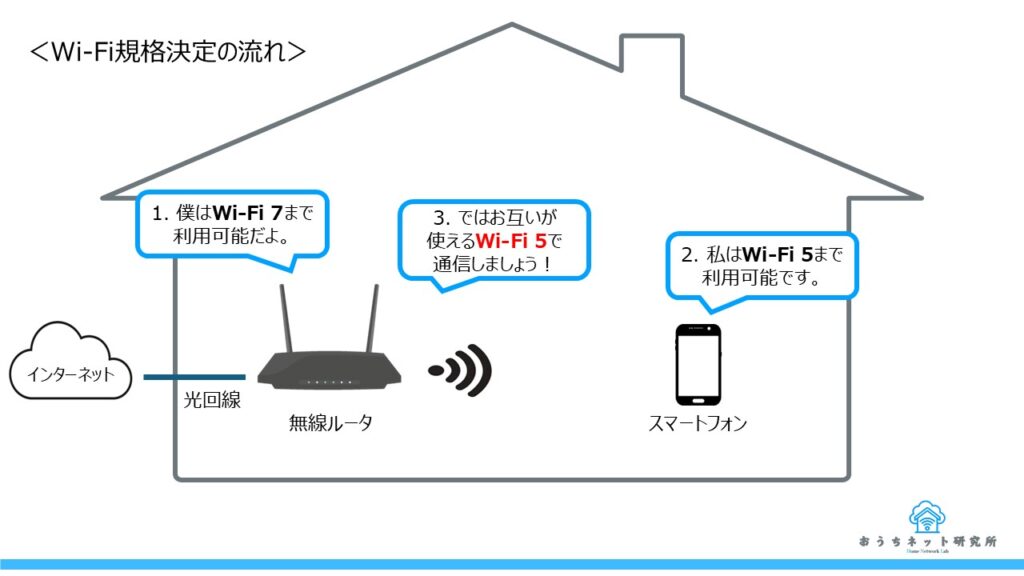

それでは無線ルータと端末の間でWi-Fi規格が異なる場合はどうなるのでしょうか。実はそれぞれの機器で対応している規格の最大公約数の規格が無線ルータと端末間で利用されます。

例えばスマートフォンがWi-Fi 6まで対応してますが、無線ルータはWi-Fi 5までしか対応していない場合、スマートフォンと無線ルータ間はWi-Fi 5で通信を行うことになります。スマートフォンとしてはWi-Fi 6を利用したいですが、無線ルータ側が対応していないため、古い方の規格に合わせるしかないのです。こんなときにもっと通信速度を上げたい場合は無線ルータをWi-Fi 6に対応する新しいモデルに交換することが一つの手になります。

無線ルータや各端末がどの規格に対応しているかはそれぞれの仕様書をご確認ください。様々な各企業が公式サイトなどで仕様書を公開しているため、筆者はよくそちらを参照しています。公式サイトの中では、Wi-Fi 5やWi-Fi 6などと記載してくれている場合もありますが、802.11acや802.11axという形式で書かれている場合もありますのでご注意ください。

アンテナ数

アンテナ数は、その名の通り、無線ルータや端末に内蔵されているアンテナの数です。昔のガラケーでは上部でアンテナを伸ばすことができたのでイメージしやすいと思いますが、最近のパソコンやスマートフォンではアンテナが目に見えづらい形で実は内蔵されています。そして型番によって、何本のアンテナが入っているかは異なっています。

1×1や2×2という表記は前半がデータを送信するアンテナの数、後半が受信するアンテナの数を表しています。ただ、送信アンテナ数と受信アンテナ数が異なっているケースは見たことがなく、1×1であればアンテナは1本、2×2は2本と表現されます。

なんとなくイメージはできるかと思いますが、それぞれのアンテナが独立して通信を行うため、アンテナの数が多ければ多いほど通信速度は速くなります。アンテナの数が2倍になれば通信速度は2倍に、アンテナの数が4倍になれば通信速度は4倍になります。

アンテナ数もWi-Fi規格と同じで、少ない方のアンテナ数に合わせて通信が行われます。例えば4本のアンテナが搭載された無線ルータと2本のアンテナが搭載されたPC間で通信する場合は、少ない方の2本に合わせて通信が行われます。そのため、まずは皆さんの家にある無線ルータやPC、スマートフォンのアンテナ数を仕様書などから調べてみましょう。PCやスマートフォンは2本アンテナが多い印象です。

無線帯域幅

最後は無線帯域幅の説明です。簡単にいうと、無線帯域幅は通信時に使用する周波数の大きさです。と、言われてもイメージはつきづらいと思いますが、使用する周波数が大きければ大きいほど通信が速くなると理解しておいていただければOKです。

帯域幅は主に20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、320MHzから選択できますが、どの帯域幅を利用できるかはWi-Fi規格とも密接に関わっています。Wi-Fi 1,2は20MHzのみ、Wi-Fi 4は20MHzから40MHzまで、Wi-Fi 5,6は160MHzまで、そして執筆時点で最新の規格、Wi-Fi 7は320MHzまで使用することができます。

Wi-Fi規格で定められた帯域幅の中で、どの帯域幅を使用するかは無線ルータで設定することができます。各無線ルータでWi-Fi規格に従って帯域幅を設定できるようになっていますので、一度皆さんの無線ルータの設定を覗いてみてください。チャネル設定などの名称になっている場合もあります。

ただし無線帯域幅の設定には注意点があります。通信が速くなるのであれば無線帯域幅は常に最大にすればいいのではないかと思うかもしれませんが、帯域幅を大きくすることは相応のデメリットもあります。それが何かと言うと電波干渉です。無線電波は同じ周波数帯で通信を行うと電波干渉を起こし、逆に通信が遅くなってしまいます。そのため電波干渉が起こらないように周波数が被るのを避けつつ、なるべく大きな帯域幅を利用するのが良いでしょう。

電波干渉を含めて、無線通信が理論値よりも遅くなってしまう原因について、以下の記事でも詳細について解説していますので、ぜひご参考にしてください。

そして無線帯域幅も例に漏れず、無線ルータと端末間の通信では、使用できる帯域幅が小さい方に合わせて通信が行われます。例えば無線ルータがWi-Fi 7対応で320MHzの帯域幅を使用するように設定していたとしても、端末側がWi-Fi 4までしか対応していない場合は40MHzで通信が行われます。

実際の例をもとに通信速度を算出

本章では、具体的な環境を想定し、Wi-Fi通信の理論値を算出してみましょう。例えば、Wi-Fi 6対応無線ルータとWi-Fi 4対応ノートPC間での通信速度について考えてみます。それぞれのスペックは下記の通りです。

無線ルータのスペック

- Wi-Fi規格:Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)

- アンテナ数:4×4(送信4本、受信4本)

- 無線帯域幅:160MHz

ノートPCのスペック

- Wi-Fi規格:Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)

- アンテナ数:2×2(送信2本、受信2本)

- 無線帯域幅:40MHz ←Wi-Fi 4が対応可能な帯域幅

このとき先ほど説明した通り、無線ルータとノートPC間の通信は、規格は古い方、スペックは低い方に合わせるため、Wi-Fi規格はWi-Fi 4、アンテナ数は2×2、無線帯域幅は40MHzで通信が行われます。そのため、上記の通信速度の表に従うと、この無線ルータとノートPC間は最大300Mbpsで通信することができます。

このように簡単に通信速度の理論値を算出させることができます。皆さんの環境でも通信速度の理論値を確認してみてください。ただし、繰り返しになりますが、あくまで理論的な最大通信速度であり、様々な要因から実際の通信速度は理論値よりも遅くなってしまうことは理解しておいてください。

まとめ

今回は複雑なためにあまり解説されない無線通信の速度について深堀りしてみました。今後の無線ルータやパソコン、スマートフォンを購入する際は、ぜひ本記事を参考にしながら、どの程度のスペックの機器を購入するのがよいかを考えてみてください。